いよいよスタートですね、

ゴールデンウィーク!

でも、田中は、5/2~5/4までの

4連休に向けて、今日も明日も仕事なのです。

さてさて、今回も、

スイフト & オー〇ンズ ダンパーの

リアスプリングのお話です。

前回、車高 -30mm なら、

TM ストリートスプリングがお奨めと書きましたが、

今日は、

もっと車高を下げたい!

もっと高いレートにしたい!!

というニーズのお話を。

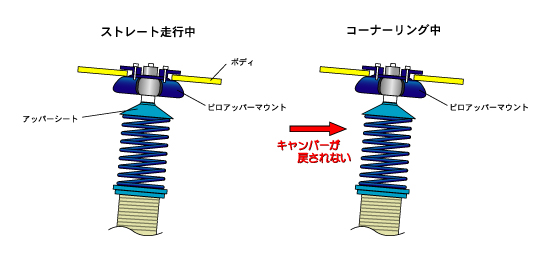

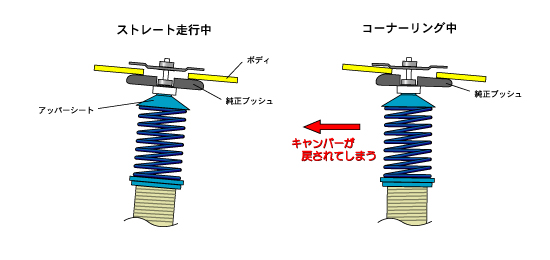

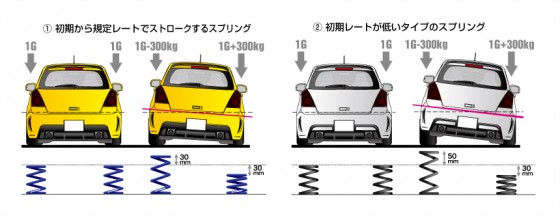

スイフトのリアサスペンション は、

セパレートタイプのため、

スプリングの長さが、とっても重要です。

なぜなら、ダンパー全長が長くて、

スプリングが短いと、ジャッキアップ時に、

遊びが出てしまいます。

そこで、車高が落ちて、

全長の長い、プログレッシブ タイプが、

使用されるケースが、多いんです。

でも、ドライブフィールは、

前回書いたように、良くありません・・・。

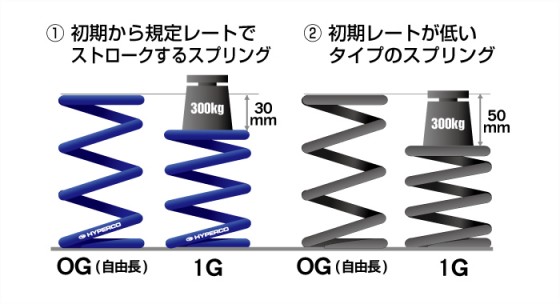

そこで、HYPERCO スプリングの

登場となるのですが、

HYPERCO スプリング は、シングルレート タイプなので、

車高を落とすには、全長の短いスプリングを

使用するしか手がありません。

そうです、シングルレート タイプの

メリットは、素晴らしい乗り味 となり、

デメリットは、スプリングが遊ばないように、

全長の長いスプリングを入れると、

車高が落ちないことなんです。

こんなとき、

リアダンパーが、全長調整タイプなら、

ダンパー短くすることができますので、

短いスプリングを装着しても、遊びが出ません。

でも、オー〇ンズ ダンパーのように、

全長調整ができないタイプでは、

車高のために、短いスプリングが装着できません。

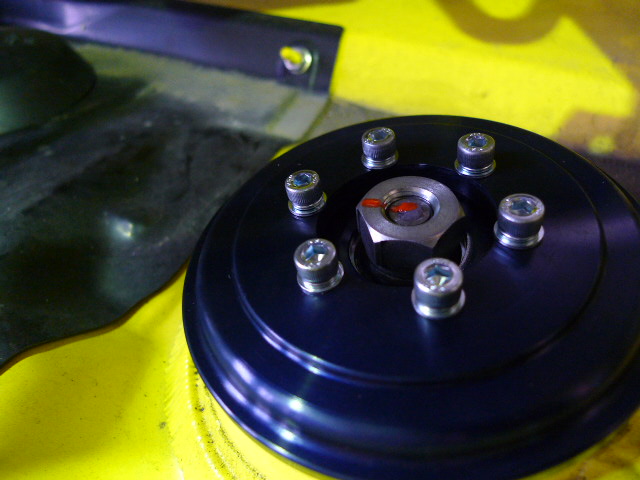

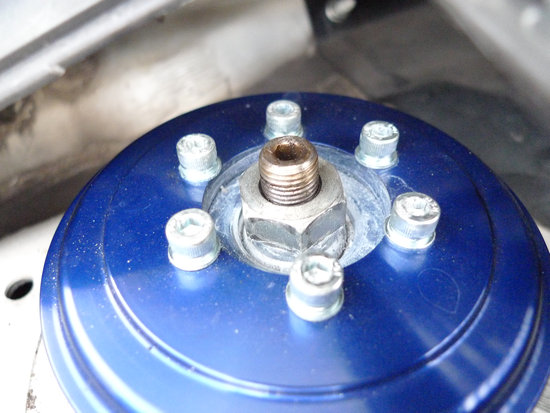

そこで!

ダンパー本体には無加工で、

ショートストローク化ができる、

TM オリジナルの

ショートストローク化 アタッチメント さえあれば、

設定車高と、レートチョイスの選択肢が、

グッ、グッと増えるのです。

たとえば、HYPERCO

ID65 7インチ のチョイスなら、

レート 最低車高(純正比)

275ポンド(4.9k) -34mm

350ポンド(6.3k) -28mm

400ポンド(7.1k) -24mm

450ポンド(8.0k) -22mm

(ショートストローク化 アタッチメント 65タイプ使用時)

HYPERCO

ID60 6インチ のチョイスなら、

レート 最低車高(純正比)

350ポンド(6.3k) -54mm

450ポンド(8.0k) -48mm

500ポンド(8.9k) -46mm

550ポンド(9.8k) -44mm

600ポンド(10.7k) -42mm

(ショートストローク化 アタッチメント 95タイプ使用時)

そして、

TMサーキットスプリング(6.3k)のチョイスなら

ショートストローク化 アタッチメント

65タイプ使用時で、-38mm

95タイプ使用時で、-58mm

の最低車高(純正比)となります。

もちろん、上記の最低車高から、

スプリングシートの位置を変更して、

車高を上げることは可能ですが、

スプリングにプリロードがかかりますので、

最低車高近辺で使用するか、

車高を上げたとしても、最低車高から、

+10mmぐらいの設定にすることを

田中は、お奨めしています。

必要なパーツは、

スプリング 2本

ショートストローク化 アタッチメント (65または、95タイプ)

オリジナルスプリング アタッチメント

となります。

でね、先日の 「匠の日」 に、

田中と、ガッツリ打ち合わせを行い、

オー〇ンズ ダンパーに、

TMサーキットスプリング(6.3k) を

装着された方がいらっしゃいました。

その方から、

お礼のメールをいただきましたので、

ちょこっとご紹介したいと思います。

以下、ユーザー様からのメールです。

25日、匠の日にオリジナル サーキットスプリング(リア用)とオー〇ンズDFV専用

ショートストローク化アタッチメントを取り付けしてもらった〇〇です。

本日、早速、箱根まで走りに行って来たので感想を送ります。

今回、リアスプリング交換の目的はTM SQUAREのダンパーキットの発売を

待ちきれずに買ってしまったオー〇ンズDFVの不満解消の為です。

私はバイクでオー〇ンズを装着していた時の好印象があったので車でも

オー〇ンズなら満足させてくれるだろうとTMダンパーを待ちきれずに導入して

しまいました。しかし実際は全く満足出来ず駄目でした。理由はリアのスプリングが

やたらと柔らかく、加速時にフロントの接地感が全く無くなってしまい、楽しく走る事が

出来ないからです。そこで今回のハイパコとショートストロークアタッチメントと

オリジナルスプリングアタッチメントのSET導入となった訳です。

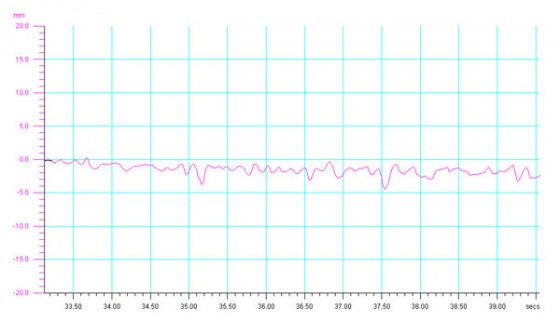

結果は私の予想以上の変化でした。勿論、良い方向への変化です。

まず感じたのはハイパコのインプレッションとしてよく見かける『フラットライド』ですね。

箱根へ向かう途中の高速道路での印象は正にフラットライドのそれで、シートから

感じるインフォメーションが今までとは大違いです。

使い古した表現ですが まるで路面を舐めるような感じです。突き上げ感も皆無ですね。

スプリングレートがオー〇ンズのノーマル4kgf/mmから倍近く高い7.3kgf/mmに

なっているとは思えないほどの乗り心地良さと安定感が際立ちます。

この安定感と乗り心地は一般道でも全く変わらず箱根の峠道でも今までの様な

加速時の接地感の無さから解放されて気持ちよく走る事が出来ました。

ただ問題なのはリアが良くなり過ぎてしまったせいか、フロントにバタバタ感を

やたらと感じてしまい、『フロントも替えたら気持ちよさ倍増だな…』とか思いながら

時間を忘れて走りに集中してしまいました。

スイフトオーナーは私のように先急いでオー〇ンズDFVを導入してしまった人が

多いと思います。そしてネジ式車高調整故のスプリング交換が ほぼ不可能という

ジレンマに苦しんでいる人は多いのではないでしょうか。

しかしTM SQUAREのオリジナル サーキットスプリングSETさえ導入すれば一気に

不満解消間違い無しです。もっとTM SQUAREで積極的に宣伝すれば、

オーリンズオーナーは幸せになれるんじゃないかな~と思いますよ。

長くなりましたが感想は以上です。

それと取り付け時に走りの匠たる実さんのアドバイス、本当に参考になりました。

HPに書いてある通り、実さんって本当にスイフトが好き…というか愛しているんだ

なって伝わってきましたよ。また取り付けして下さったメカニックの匠である望月さん、

阿部さん(漢字あっていますよね?)、丁寧な仕事をありがとう御座いました。

次回、フロントスプリングの交換の時もよろしくお願いします。

良い製品の開発、ありがとう御座いました。

いや~、すごい内容でしょ?

あまりに嬉しくて、田中のブログで、ご紹介しました。

スイフトのサスペンションチューニングは、

やっぱ、リアが重要ですよね。

これからも、

そのことが、徐々に解明されて、

近い将来、スイフト いや、FFの

サスペンションチューニングのトレンドに

なるように感じている、今日この頃です。ハイ。

では、次回は、車高バランスの話しを少し。