サスペンション

TM-SQUARE ダンパーキットの詳細説明②

2010年04月02日(金)

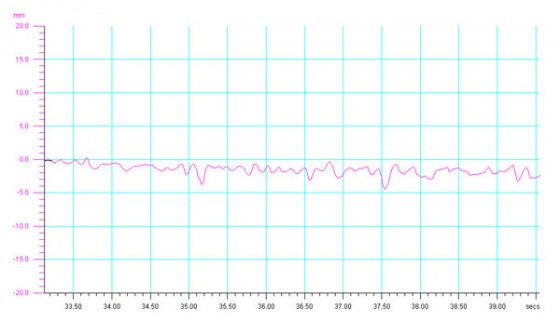

TM-SQUARE のダンパーには、

減衰力の調整がついています。

フロント部分は、倒立なので、

ダンパーの下側に調整する部分があります。

そして、リアは、正立なので、

ダンパーの上部に調整する部分があります。

減衰力を調整するときは、

一番締め込んだ状態から、

何段階戻したかをデータとして、セッティングに役立てて下さいね。

(反対は、ダメですよ)

でもって、ひとつの目安として、

サーキットでは、1戻し~15戻しの全域を使用しますが、

田中が、基本的に使用しているのは、

フロント 5戻し~12戻し

リア 8戻し~15戻し

そして、ストリートでも、1戻し~15戻しの全域を使用しますが、

田中が、基本的に使用しているのは、

フロント 5戻し~15戻し

リア 5戻し~15戻し

レベルです。

また、TM-SQUAREダンパーキットは、

1way タイプですので、

ダイヤルを回すと、バンプ側/リバンプ側ともに、

減衰力が変化します。

(バンプ側/リバンプ側を個別に、

減衰力調整することは、できません)

もちろん、フロント/リアともに、

ダストブーツも、付属しています。

以上、スゴ~く長くなってしまいましたが、

TM-SQUARE ダンパーキットの説明でした!